10月17日,第二十届中国国际教育年会未来教育研讨会暨第二届PDC国际教育大会开幕式在国家会议中心、中国科学技术馆同步举行。

第二届PDC国际教育大会由中国教育国际交流协会未来教育研究专业委员会与PDC国际教育联盟共同主办,是第20届中国国际教育年会的重要组成部分。来自全球10个国家、25个省市、近130个单位的专家学者,齐聚北京,共襄盛会。

“共和国勋章”获得者孙家栋,“嫦娥之父”欧阳自远,“友谊勋章”获得者、法国前总理拉法兰,北京师范大学教授顾明远、郭华、鲍传友、宋萑,国家总督学陶西平,新教育发起人朱永新,教育部学校规划建设发展中心主任陈锋,教育部学校规划建设发展中心创新发展处处长刘志敏,中国教育智库网总负责人、未来学校研究院执行院长郑德林,教育部学校规划建设发展中心办公室专员付同乐,教育部中国教育发展战略研究室主任高书国,全国特级教师吴正宪,摄影家陈长芬,北京教育学院教育管理与心理学院院长胡淑云以及来自英国、芬兰、美国、加拿大、新西兰、澳大利亚、德国、西班牙和尼泊尔的教育专家学者等出席此次会议。

此次会议,专家学者们围绕“基于全球背景下未来教育的战略发展趋势”“基于科学技术下的教育创新及变革”“基于未来视角的全球教育资源开发与共享”“基于国际化背景下未来人才的必备素养及培养方式”等重大议题展开了全面而深入的交流研讨,走进PDC教育改革的发源地——北京市朝阳区呼家楼中心小学(以下简称“呼家楼中心小学”)及其打造的跨学校、跨区域、跨国际、跨文化的共同学习交流平台——PDC未来学校,大家将在这里共同寻找、相互激活对未来教育、未来学校的想象。

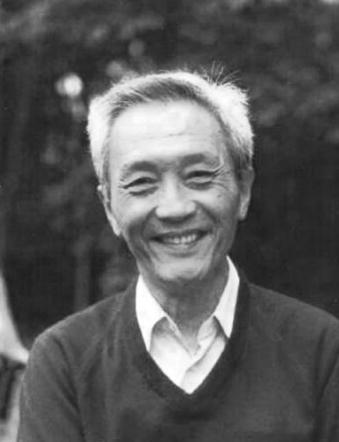

PDC教育理念的提出者、PDC国际教育联盟发起人、呼家楼中心小学校长马骏

PDC是英文Project(项目)、Driven(驱动)、Creation(生成)的简写,是呼家楼中心小学于2016年2月提出的一套适合中国学生发展的本土化的创新型实践育人系统。PDC教育理念的提出者、PDC国际教育联盟发起人、呼家楼中心小学校长马骏介绍,首先,通过项目群育人的方式让学生从课堂走向生活,让学生学以致用,能够培养学生的创新精神和实践能力;其次,让学生从学校走向社会,能够培养学生面向未来的生存与生活能力,让教育回归生活,培养完整而真实的人。

2017年,PDC教育经教育主管部门批准,正式成立了PDC国际教育联盟,目前已有美国、加拿大、芬兰等国家的14个教育局、学校以及全国25个省市的100多所学校加入。PDC国际教育联盟旨在搭设共同探讨未来教育的国际交流平台、共同研究未来人才培养的学术平台、共同分享优质教育的资源平台、共同推动教育改革的合作平台。

2018年10月,由PDC国际教育联盟倡导的PDC未来学校在酷车小镇成立,每个周末开展跨校式项目学习。在PDC未来学校,学生以项目为单位,以兴趣为导向,不受学校和年级的限制,可自由组成混合式项目学习团队,开展对接真实生活、解决现实问题的项目研究。全新的教育变革正在发生,伴随而来的是对学校价值的反思与重新思考和定位。在本届PDC国际教育大会现场,一系列助力学生未来成长的举措相继出台,“PDC小院士工作站”、PDC项目研究院、PDC家长学院、PDC国际教育学院、PDC教育共同体正式亮相,同时启动了首届PDC全球项目大会。

“共和国勋章”获得者、“两弹一星”元勋科学家、“北斗之父”孙家栋,中国科学院院士、中国月球探测工程首席科学家、“嫦娥之父”欧阳自远为“PDC小院士工作站”题字并送上寄语。

欧阳自远院士在寄语中深情地说道:“期待小院士工作站能在祖国的大地上培养出一批年轻的、能担当建设国家复兴使命、为中华民族伟大复兴做中流砥柱的孩子们,让他们为中国建功立业,为人类未来的发展做出中国人民的伟大的贡献,祝愿小院士们茁壮成长,仰望星空、脚踏实地、上下求索,践行梦想。”

此前,孙家栋院士受聘担任PDC未来学校名誉校长,今后,他将和其他院士们一起,更加深入地指导学生开展科技教育。

此次会议现场,还有来自山西、贵州等的贫困山区的12位师生,他们将与呼家楼中心小学的学生一起生活、学习,通过游学感受新中国成立70年的光辉成就。这是PDC国际教育联盟校的一项公益活动。

贵州贫困山区学生代表