当电子白板上的线条逐渐勾勒出3头6臂鎏金佛像的轮廓时,讲台下的一年级学生惊呼道:“老师的画和照片一模一样!”

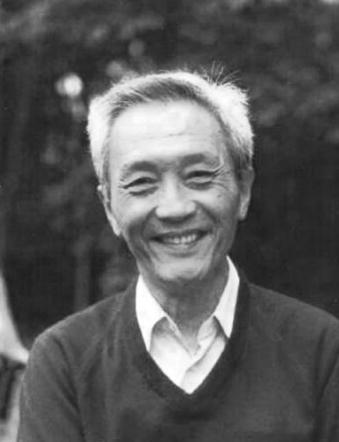

在数字技术与教育深度融合的今天,来自浙江省台州市天台县实验小学的一位95后青年教师,以希沃白板为“新画布”,将千年前的文物“画”进孩子们的心田。其相关作品视频在社交媒体上爆红,引发全网对创新美育教学的热议。他用创新与热爱,诠释了新时代美术教师的坚守与突破。他就是被学生们称为“照相机老师”的陈豪俊。

从粉笔到电子白板,他用创新突破教学瓶颈

2023年,教育部印发《关于全面实施学校美育浸润行动的通知》,要求以美育浸润学生,全面提升学生文化理解、审美感知、艺术表现、创意实践等核心素养,丰富学生的精神文化生活。

教育数字化浪潮翻涌,为美育教学改革注入新的动力。学生是美育工作的中心,而课堂是美育浸润行动落地、推进的主阵地。陈豪俊的教学之路始于2023年,当时他还在使用传统的粉笔去描绘范画。白色粉笔在黑板上勾勒线条,虽有意趣,却难免受局限:“画得吃力,效率低,色彩表现力弱。”直到他发现希沃白板中内置的绘画功能,一切悄然改变。

“我在想电脑里有没有一款绘画软件,能够快速简单地给学生画出想要呈现的画面。”没有复杂的操作,没有繁多的笔刷,仅凭两三种基础工具,以及覆盖90%色域的调色功能,他就在课堂上画出了三星堆青铜器、唐代陶俑、敦煌纹样……学生们从疑惑到惊叹,从围观到参与,美育的种子悄然萌芽。

陈豪俊的希沃白板绘画视频不仅深受学生喜爱,更在社交媒体上引发广泛关注。其作品视频一度冲上社交媒体热搜,引发全网讨论,网友纷纷感叹“一支电子笔绘出千年文明”“这才是美育该有的样子”。从课堂到网络,他用创新实践证明了技术赋能教育的力量,也让更多人看到当代青年教师的教学智慧与情怀。

以文物为载体,让美育与文化自信同频共振

为什么选择文物作为课堂绘画的主角?

“文物是中华优秀传统文化的重要载体。一件文物,就是一段历史,一个故事。”陈豪俊坚信,美育不应止步于技法传授,更应唤醒学生对美的感知力、对文化的认同感,这才是美育的意义。

面对低年级学生难以理解历史文化的难题,陈豪俊展现了他的教学巧思。他巧妙地将学生熟悉的人物形象、耳熟能详的故事与历史文物知识相勾连,构建起孩子们认知世界的“支架”。

“比如讲到商代青铜器,我会问学生:‘你们知道哪吒是哪个朝代的吗?’他们一下子就来劲了。”他笑着说,“我会告诉他们,哪吒和青铜器其实属于同一个时代——商代。”这种将遥远历史拉近到学生认知范畴的“认知支架”法,用孩子们的语言和兴趣点叩开历史与审美的大门,实现了审美感知与文化自信的同频共振。

用热爱点燃热爱,致敬新时代“种树者”

陈豪俊坦言道,自己最在意的不是学生画得像不像,而是他们是否快乐、是否被点燃了创作的冲动。课后,他常常继续作画,学生们围观的场景成为教室一景。“我想让他们看到,老师是真心热爱画画,这份热爱本身就能传递力量。”

学生的反馈印证了这份热爱的价值。有学生写道:“我怀疑老师是照相机,我也想像老师一样厉害。”更有孩子每周都期待地追问:“老师,你这周画了什么?”陈豪俊用自身的热爱作为火种,点燃了孩子们心中对美的向往与追求。

如今,教龄仅两年的陈豪俊,已经成为宁波颖艺特级教师工作室成员、台州市新锐教师核心素养一等奖得主,他的探索已超出个人创作范畴,多地教育部门还邀请他分享“数字画板教学法”,他正将这份创新与探索带动更多教师。

教育是种树,十年种树,百年育人,美育更是如此。陈豪俊的故事,是一位新时代青年教师扎根讲台、锐意创新的成长史,更是一场关于美育本质回归的生动实践。

“教学中的幸福感来自我在他们身上看到了未来艺术家的可能。”陈豪俊如是说。

教师节来临之际,向所有如陈豪俊一般坚守育人初心、持续创新的教育工作者致敬,他们让教育之光在数字时代愈发璀璨。