本刊讯 (文/王玲玲 摄/祁柏淞)自2005年9月整体加入新教育实验以来,江苏省海门市以扎实的行动和坚守换来了累累的教育硕果。如今,“把新教育的理念融于每一所学校的日常生活中,让新教育的行动成为每一所学校的共同生活”已成为海门区域推进新教育的最大特色所在。11月11日,光明日报教育家杂志社记者一行在当地教育部门相关领导的陪同下,实地参观了当地学校并同有海门“新教育灵魂人物”之称的海门教育局局长许新海就海门教育下一步发展等问题进行了零距离的交流。

如何让儿童的世界充满魅力?这是地处城乡接合部的海门市经济开发区小学针对学校发展自己给自己命的题。他们找到的解题要点是课程建设。现在的开发区小学整个学校都是课程资源中心。绿色生活馆、科技生活馆、安全生活馆、创意生活馆、健康生活馆、童谣吧、益智吧、二胡吧、电力吧、书法吧……在不大的一方天地里,开发区小学以“让儿童的世界充满魅力”作为学校文化生发源点,设计课程、创新课堂教学方式、优化学校治理模式,为学生营造出了可以感知,可以亲身体验的魅力生活空间。

海门市经济开发区小学领导向《教育家》杂志记者介绍该校的儿童生活馆

创建于1992年的东洲小学是新教育综合实践基地学校。该校以新生活教育为办学特色,通过师生共同构筑公民生活、阅读生活、运动生活、艺术生活、实践生活,让每一位师生热爱阅读、热爱运动、热爱艺术、热爱实践、热爱生命。经过多年的实践与探索,建构起了包括文化语文、智慧数学、文化英语、生态艺术、快乐体育等在内的独具校本特色的东小文化课程体系。沿着该校总部行政楼的楼梯拾级而上,学校24年的校史如同电影一般,随着一侧墙壁上悬挂的照片渐次流淌开来。从当年城郊的四间平房“变身”东小教育集团,乃至成为海门小学教育的一面旗帜的背后,是“东小人”沿着“让师生过一种幸福完整的教育生活”的愿景和目标的不懈努力与追求。

参观海门市东洲小学校史陈列室

“推进每月一事”是新教育十大行动之一。在东洲中学,“每月一事”的推进没有停留在空洞的形式主义的层面,而是结合学校自身特点形成了独特的课程体系。用该校副校长朱丰慧的话来说,就是“用课程来丰富习惯,用课程来帮助孩子养成一生有用的习惯”。朱丰慧给记者举了个例子:比如暑假,我们的“每月一事”主题就围绕实践锻炼、放眼世界的习惯养成展开。我们鼓励孩子走出去,去实践,去拓宽自己的视野,去让自己的心有一个朝向。从东洲中学这些年走出去的孩子的发展来看,在这里找到的朝向往往成为了他们一生的志向所在。

东洲中学的美术教室内,学生在老师的指导下聚精会神地作画

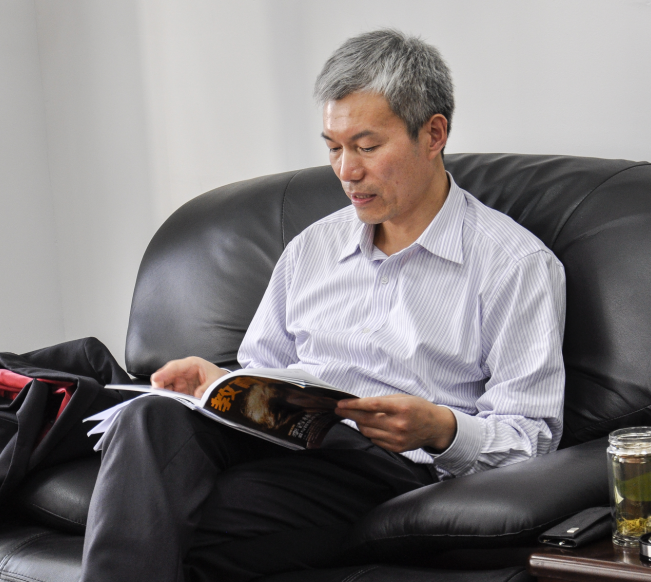

在海门教育局局长许新海看来,海门教育能取得今天这样的成绩,正是得益于“海门人”真正将新教育的理念融于每一所学校的日常生活中,让新教育的行动成为每一所学校的共同生活。在这里,学校的外观大多朴实无华,但是,当你真正走进这些看似普通的校园时,扑面而来的却是校园文化渗透到学校每一角绿植,每一条廊道,每一处师生生活空间的独特匠心。

许新海告诉记者:“我们追求的就是基础设施的‘标准化’,学校内涵建设的‘现代化’”。“教育是做人的心灵的事业,关键是队伍的建设、文化的建设、课程的建设,而不是说每一所学校都要把外表建得多么的华丽。”许新海补充说到。

据不完全统计,自实施新教育实验以来,海门已涌现出了一大批新教育优秀实验学校、实验个人和榜样教师,研发了一系列卓越课程,形成了丰富的研究成果,出版了10多本著作。而海门近几年高考与义务教育学业水平质量抽测的各项数据都居于江苏省前列反而成了海门教育人口中的“新教育实验额外的奖赏”。

海门市教育局局长许新海

毋庸置疑,现在的海门教育已步高位发展阶段。如何迈好走稳接下来的步子?许新海给出的答案是,现代学校治理、课程体系重构等都将是海门教育未来五年的重点探索方向。他坦言,虽然难度和压力很大,但是只要在遵循教育规律和国家的大政方针的基础上,敢于去触及深层次的东西,去创新,去突破,一定是可以往前走的。“如果什么事情都选择等待的话,永远不会有发展”。许新海坚定地说到。