10月18日,由大城市教科院联盟、《教育家》杂志社主办,成都市教育科学研究院承办的“大城市教科院联盟全国四次学术年会暨脑科学与教育论坛”在成都盛大开幕。本次论坛主题为“脑科学与课程教学”,旨在深入了解基于脑科学的应用研究,进一步探讨未来教育变革的丰富形态。论坛设1个主会场和5个分会场,线上线下同步播出。来自神经科学、心理学、教育等领域的科学家、专家、校长、教师等300余人齐聚一堂,共襄学术盛宴,10万余人次在线观看。

中国科学院院士、神经生物学家、复旦大学教授杨雄里,中国科学院院士、香港大学医学院讲座教授、暨南大学粤港澳中枢神经再生研究院院长苏国辉,欧洲科学院外籍院士、清华大学人工智能研究员常务副院长、教授孙茂松,中国科学院院士、四川大学生物治疗国家重点实验室主任魏于全,中国科学院院士、清华大学教授郑泉水,欧洲科学院外籍院士、拉丁美洲科学院院士、上海交通大学人文学院院长、教授王宁,中国科学院院士、中国科学院生物物理研究所研究员郭爱克,中国科学院院士、细胞生物学家、同济大学前校长裴钢等知名专家与会。《教育家》杂志社副社长李功毅、成都市政府副秘书长卿尚霖、四川省教育科学研究院副院长董洪丹、成都市教育局副局长马海军等嘉宾出席。论坛期间,成都市委常委刘筱柳与院士座谈时谈到,要推进课程教学与脑科学深度融合,深入推进因材施教。成都市委教育工委书记、成都市教育局局长戴志勇参加了座谈。

大会开幕式和主论坛由大城市教科院联盟秘书长、《教育家》杂志主编王湘蓉主持。开幕式上,卿尚霖致欢迎词。他表示,本次论坛以“脑科学与课程教学”为主题,充分彰显了脑科学理论研究走向课程实践的探索取向,体现了大城市教科院联盟作为教育智库对脑科学实践变革的前瞻引领与责任担当,对促进教育决策与实践的科学化、创新人才培养模式有着积极作用。《教育家》杂志社副社长李功毅代表主办方致辞。他指出,脑科学与教育的探讨,对教育发展、教育创新有很大的启发和推动作用。本届脑科学与教育论坛探讨拔尖创新人才培养、“双减”政策下基于脑科学的学困生干预、青少年网络成瘾问题的解决等议题,贴近教育教学实践。他对科学家、院士们对推进脑科学与教育融合事业的参与表示崇高的敬意和深切的谢意。

成都市政府副秘书长卿尚霖

《教育家》杂志社副社长李功毅

大城市教科院联盟秘书长、《教育家》杂志主编王湘蓉

杨雄里院士代表光明日报基础教育智库“脑科学与教育”论坛顾问专家委员会致辞。杨院士阐释了脑科学与教育关系内涵,他表示,儿童青少年的发展和脑的发育紧密相连,学习和认知的规律和脑的基本工作原理密切相关,因而围绕脑科学和教育做探讨很有必要,除了宏观性、一般性的讨论,更需要落到实处,与教学实践结合起来,通过实践揭示脑的工作原理,基于脑的工作原理,进行课程内容、课程安排、教学形式的设计。郭爱克院士、裴钢院士作视频致辞。郭爱克院士指出,脑科学指导下的教育应当是弘扬创造性思维的教育,而不应是只背诵教科书上现有知识的教育,教育应是主动学习的过程。裴钢院士指出,当今脑科学的所有前沿领域如脑的发育、进化、记忆、认知、情感等都与教育密切相关,脑科学与教育的结合,是达到有教无类、因材施教的伟大教育理想的必由之路。

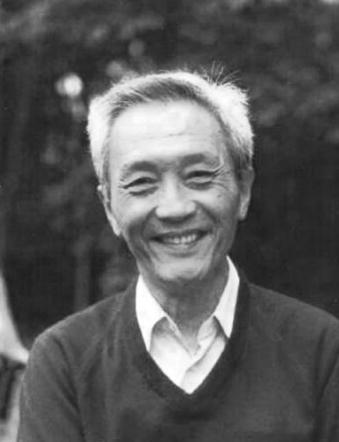

中国科学院院士、神经生物学家、复旦大学教授杨雄里

中国科学院院士、中国科学院生物物理研究所研究员郭爱克

中国科学院院士、细胞生物学家、同济大学前校长裴钢

主题报告上,深圳大学心理学院院长、教授周永迪,北京师范大学认知神经科学与学习国家重点实验室教授陶沙分别作主题为《儿童青少年脑发育与基础教学的一些思考》《从实验室到教室:脑科学转化应用面临的挑战与对策》的发言。周永迪教授从“大脑的可塑性”“青少年大脑发育时程”“基础教学与大脑”三个方面进行阐述,他认为,随着脑科学的发展,因材施教的路径越来越清晰,学校在课程、作业、学生兴趣培养等方面必须提供差异化方案,而不是对学生作“一刀切”的指导。陶沙教授指出,当前我国基础教育面临的紧迫任务是减负、提质、增效、公平、均衡、可持续,“双减”短期目标已初步见成效,长期的提质增效,需要科学认识和应用人脑发育与学习的规律。应对脑科学教育转化应用的挑战,需要改变单向接受已有知识,重视研究证据的回顾、分析与整合,进行研究范式扩展和研究应用全链条设计。

深圳大学心理学院院长、教授周永迪

北京师范大学认知神经科学与学习国家重点实验室教授陶沙

跨界报告环节,孙茂松院士、王宁院士分别以《辩证地看人工智能》《“全球人文”与中国学者的贡献》为题作报告。孙茂松院士谈了人工智能的“热”现状和“冷”思考,指出人工智能有其局限性,深层神经网络即使功能再强大,本质上也只是一个针对单一任务的函数;可利用人工智能,通过学习行为日志对学习者建模,通过学习行为日志和课程内容对课程建模,通过视频活跃度自动检测对教师授课方式建模。王宁院士阐释了人文学科的重要性和学习它的目的:不求在短时期内取得立杆见影的效果,但在大学的各门学科的分布中,又占有不可或缺的一席位置。

欧洲科学院外籍院士、清华大学人工智能研究员常务副院长、教授孙茂松

欧洲科学院外籍院士、拉丁美洲科学院院士、上海交通大学人文学院院长、教授王宁

主旨报告环节,苏国辉、魏于全、郑泉水三位院士作报告。苏国辉院士谈了枸杞糖肽提高青少年精神健康的研究。抑郁症影响了全球超过16%的人群,目前的抗抑郁药起效时间较长、副作用大、停药后复发率高,而通过使用枸杞多糖,能显著改善认知损害、阻滞、无助感等抑郁症状。魏于全院士谈了影响衰老的因素、衰老相关的疾病和抗衰老与治疗老年相关疾病的新策略。年龄、经济状况、情绪、人体摄入的热量等都影响衰老程度,可采用单克隆抗体、疫苗、细胞因子与重组蛋白、基因治疗、细胞治疗等方式抗衰老和治疗老年相关疾病。郑泉水院士从“一心”(学生的激情)、“三要素”(学生-问题-要素)、“五纬评价”(内在动力、开放性、坚毅力、智慧、领导力)三方面介绍了清华钱班的“底层逻辑”,表示清华钱班致力于构建一个开放性的创新教育模式,发掘和培养有志于通过技术改变世界、造福人类的创新型人才,探索回答“钱学森之问”。

中国科学院院士、香港大学医学院讲座教授、暨南大学粤港澳中枢神经再生研究院院长苏国辉

中国科学院院士、四川大学生物治疗国家重点实验室主任魏于全

中国科学院院士、清华大学教授郑泉水

成都市教育科学研究院院长、成都未来教育家基地校理事办负责人罗清红作《智能时代,脑育让学习可见》的主题报告。他提出,智能时代,成都教育尝试脑科学与教育教学真实场景的融合,为解码学生心智成长规律、破解课堂教学“黑箱”进行了有益探索,今后将在“双减”政策背景下,继续实践符合学习者大脑规律的教育教学模式优化,为基础教育提质增效,为脑科学研究从实验室走向学校教室,贡献成都教育智慧。

成都市教育科学研究院院长、成都未来教育家基地校理事办负责人罗清红

18日下午,五个分论坛同时进行,40余位专家、教授、中小学校长围绕“脑科学与课程教学”“基于脑科学的创新人才培养”“‘双减’政策下,基于脑科学的学困干预”“青春期脑发展及情绪调节(网络成瘾)”“以脑科学为导向的课堂教学”五个主题展开研讨,开展主旨分享、圆桌讨论、课堂展示……台上台下热烈互动,精彩纷呈。

王湘蓉表示,脑科学作为重要的基础和应用前沿领域,将持续革新人类关于“教与学”的方法和技术,为实现千百年来“因材施教”“有教无类”的教育理想,提供坚实的科学原理和支撑。期待脑科学能给教育带来更大改变,也希望大城市教科院联盟在脑科学应用于教育的过程中发挥积极的作用,《教育家》杂志也将持续推动脑科学的科普工作。

观众记录会议内容

嘉宾阅读《教育家》杂志