“一个人走得快,一群人走得远,一群有共同愿景、共同追求的人走得更远!”

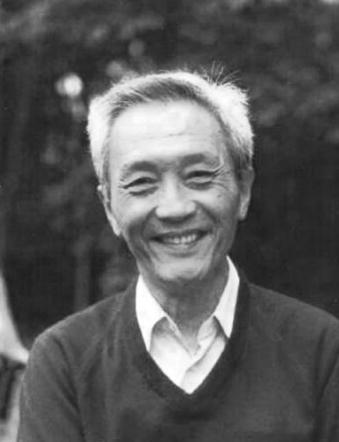

这句话出自贵州省务川仡佬族苗族自治县一名普通却不平凡的教师——高方银。从中等师范毕业生,成长为全县唯一在职的特级教师和屈指可数的正高级教师,他用近四十年的从教生涯诠释了“成长”,与“共生”的真谛。

在教育信息化的浪潮中,他不仅是一名物理、电教和信息技术教师,更是教师专业成长的“筑路人”。他所创建的名师工作室,跨越县区界限,联动高校与基层,成为许多青年教师专业发展的新平台。

从乡村讲台到省级名师工作室:以技术铺就教师成长新路

20世纪80年代,高方银从普通师范学校毕业。按学历,他本应担任小学教师。但由于基层教师紧缺,时任校长安排他教授物理。面对意料之外的安排,高方银没有退缩,反而视为机遇,默默扎根,一教便是数年。

基于物理学科的教学实践,他主动探索电子技术、计算机技术乃至现代教育技术,通过持续的学习与实践,成为务川中学乃至务川自治县相关领域的“领路人”。

他自己身体力行并引领区域性学科教师将智慧教学工具融入课堂,借助希沃白板的“课堂活动”“思维导图”等功能工具,优化课堂教学和提升教学效益,竭力实现让乡村孩子接受公平而有质量的教育。

从教过程中,他总结出“教师+微课/精品课/智能体:双师课堂教学模式”。在偏远少数民族地区积极探索“技术融合”“技术赋能”教育发展新路径。在他的引领下,务川中学的信息技术教师朱勇等,不仅能熟悉掌握希沃白板等互动教学平台,还逐渐成长为省市县级骨干教师和教学名师。

2018年,高方银申报成立市级名师工作室;2020年,成功获批省级名师工作室。如今,他工作室的成员和学员覆盖贵州多个市州,构建起外有高校教师指导、内有骨干教师带动的多层次、跨区域教师发展共同体。

“教师的专业发展,不应受地域限制。”高方银常这样说。他搭建的不仅是一个工作室,更是一座桥——连通城乡教育资源,也连接教师与未来。

“共同理想追求者”:一个人走得快,一群人走得远

高方银坚信,教育不是单向输出,而是双向奔赴。他常与年轻教师一起研讨教学。学科组内教师邹飞表示:“在高老师的带领下,我们组内教师的教研意识和教学技能有了质的跃迁。”

名师工作室打破了传统教师成长的地域局限,拓宽了视野与交流平台。通过跨区域、跨校级、跨学段乃至跨学科的研讨与协作,教师们在教学理念、课堂设计和教育思维上不断碰撞、更新与提升。他引领工作室成员学员广泛学用如希沃白板的“AI备课”“学科工具”,探索技术融合学科应用的创新教学模式,真正让技术赋能“教—学—研—管—评—育”多场域。“教师成长了,课堂效率与教学质量亦会提高,最终受益的是学生。”

“一个好老师,首先必须是一个持续学习者。”他不仅自己坚持学习,更带动一群人共同进步;不仅传授知识,更传递一种向上、向善、面向未来的教育信念。

教育是“种树”,更是“育林”

如今,年近花甲的高方银仍活跃在教学与研究一线。他说:“作为一名老教师,自己的成长离不开许多前辈的引领,帮助年轻教师明确目标、厘清思路,推动家乡教育发展,是我义不容辞的责任。”

对他而言,教育公平体现在每一堂课、每一次培训和每一位教师的成长中。借助名师工作室,他发起“送教下乡”“送课进校”“线上研修”等系列研修活动,将先进的教学理念和“技术”火种,带进偏远地区的每一间教室。

“行而不辍,逐梦名师”是高方银名师工作室的发展理念。近年来,他培养信息技术(科技)省级骨干教师5名、市级名师3名,为黔北教师队伍注入了新活力。他不只是教学生,更是培养老师;不只传递知识,更塑造生态。从一个人点亮一盏灯,到一群人照亮一片天,他真正实现了从“教学者”到“育人者”再到“铸梦者”的跨越。

教育是种树,十年树木,百年树人。而高方银所做的,是育林——他让更多教师成为更好的自己,也让更多孩子因此受益。

教师节之际,谨向高方银老师这样默默奉献、搭建阶梯的教育者致敬。他们用技术传递使命,借共同体凝聚力量,让教育之光超越讲台,照亮更远的路。