- · “智”引未来,让教育更有AI——专访科大讯飞股份有限公司高级副总裁聂小林2024-04-25

- · 以“实”助推浙江“两个先行”,职业教育大有可为2024-04-17

- · “让科学教育托起强国梦”之二——《教育三人谈》系列直播第26期2024-04-11

- · “互联网+集体备课”,助推教研数字化转型2024-04-03

- · 打造协同育人新格局 构建教育新生态2024-04-03

- · 让科学教育托起强国梦——《教育三人谈》系列直播第25期2024-04-02

- · 让美育之花绽放校园——《教育三人谈》系列直播第24期2024-03-18

- · 让英“文”变英“语”,破解“哑巴英语”困局2024-03-07

- · “新读写”:让孩子自如应对新时代的挑战2024-03-07

- · Cre8te新益校园品牌:让校服讲述成长的故事2024-03-05

- · 倪闽景:博物馆同构了未来学习的样态2024-02-23

- · “特色”香港:融合课程何以具有“生命力”?2024-01-23

- · 用校服点亮校园人文之美2024-01-23

- · 刘炜:以爱为灵魂的创造2024-01-23

- · 培养可持续的“终身学习力”赴未来之约2024-01-19

- · 思维能力:未来人才的养成为何离不开它2024-01-18

- · 让更多孩子“在家门口上好学”!城乡教育均衡发展需要建好这张网2024-01-05

- · 基于数据支持,开展混合式校本教研实践2024-01-03

- · 数字化转型背景下的“未来学校”建设2024-01-03

- · 为什么大学一定要用“全光”校园网?这件事你必须了解!2023-12-26

- · “数智”校园新标配,你的学校都有吗?2023-12-25

- · 新华三:助力中国教育从质变迈向“智”变2023-12-18

- · 山区飞出幼教“金名片”,木玩游戏点亮烂漫童年2023-12-02

- · 天津加强行政执法“三保障”不断提升校外培训执法效能2023-11-30

- · 河南洛阳健全三项机制 全面整治隐形变异2023-11-30

- · 陕西以“三四四”模式推动校外培训行政执法纵深开展2023-11-30

- · 从容学习,未来可期——素养教育如何“授之以渔”2023-11-30

- · 跨校区数字化教研的思考与实践2023-11-16

- · 揭晓“榜样园长”,研讨木玩游戏的价值,这场大会即将举行……2023-11-03

- · 数字化时代,未来教育走向何方?2023-10-25

- · “智能基座”2.0时代来临,算力人才的“命运齿轮”开始转动2023-10-13

- · 成尚荣、檀传宝、窦桂梅、李政涛、杨九诠共论教师教育高质量发展!| 论坛预告2023-10-13

- · 浓墨觅光 方寸寄情——“小书圣智慧书法学习台”助力书法文化走进更多家庭2023-09-28

- · “铆点”阅读法,让孩子爱上阅读2023-09-26

- · 立足师生长远发展,开辟学校心育通途2023-09-22

- · 信息技术助推教育均衡,资源普惠促进城乡一体2023-09-21

- · 人工智能时代,教育企业机遇何在?2023-09-19

- · 让博物馆在中医药文化传播中发挥重要作用2023-09-11

- · “人机协作”时代,如何重新定义技术与教育的关系?2023-09-06

- · 走好教育发展的振兴之路2023-09-05

- · 优质教育,助推草原学子走向更广阔的天地2023-09-05

- · 本科层次职业教育:一种有待具象的教育类型2023-08-25

- · 推进生命健康教育,让孩子对生命大声说“你好”2023-08-21

- · 那一抹动人的红色——桂林市桂林中学红色教育探索2023-08-02

- · 加强教育督导研究 助力教育督导高质量发展2023-07-18

- · 奥威亚:以“智慧之眼”洞见“未来之势”,以技术革命创变教育形态2023-07-10

- · “非典型文科生”劳佳迪:用诗心描绘星星2023-06-30

- · 孤独的本质在于缺少理解和共鸣2023-06-28

- · 教育,当把实事办到师生心坎上2023-06-25

- · 智能技术赋能教育,为数字化转型提供“新引擎”2023-05-31

良师

更多»

悠悠岁月久 清晖时时映心头

高度发达的现代通讯,常让人惊喜连连。2020年7月,经在京老乡热心相助,我和当年高中班主任、语文老师,已81岁高龄的杨克潜老先生取得了联系。弹指间,48年过去了!激动之情自不待言。

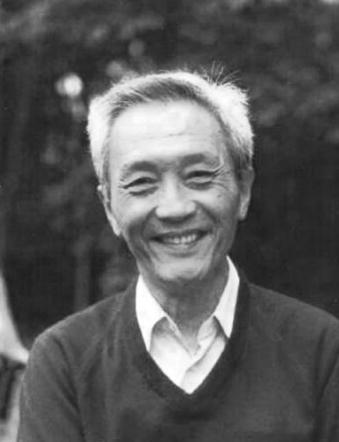

潘懋元老师的保留节目

凡是跨入厦大教育研究院的师生,都会晓得潘老师作为高等教育学科的“掌门人”,有许多让人难以忘怀的保留节目。于我而言,或许是因为更早入“潘门”的缘故,发现潘老师的故事实在太多,而我则把这些“故事”称之为保留节目。

淡泊名利、扶掖后学的真学者

不知不觉间,我的导师杨周翰先生已经离开我们30多年了,他是在我完成博士学位论文答辩后不久匆匆离世的。在先生离去的这30多年里,我经历了许多难忘的事情:先是去国外做了博士后,回国后回到母校北京大学任教,在老校长吴树青和一些资深教授的关怀和提携下,我在两年内完成了从讲师到教授职称的晋升。作为博士生导师,我先后在五所高校指导了80多位博士生,其中60多位已获得博士学位,不少人已成为国内外高校的教授或院长,还有的入选了教育部长江学者,或成为省部级教学名师。作为他们的老师,我感到由衷的自豪。

视频

更多»