- · 让教育安静下来——沈阳市沈北新区推进“双减”工作纪实2022-01-18

- · 学生给老师布置作业、学分币取代期末考试……这所小学落实“双减”不一样2022-01-12

- · 培养学生审美能力是加强学校艺术教育的关键2022-01-11

- · “双减”在校园落地生根2022-01-10

- · 中南大学 x 华为:打造湖南首个XGS-PON全光高校2022-01-07

- · “公参民”学校转制应强化制度供给与资源保障2021-12-31

- · 准确认识教师职业属性,重构教师权利义务体系2021-12-31

- · 以家庭教育立法推进家校社协同育人2021-12-31

- · “增”“减”有度,统筹兼顾——沈阳市于洪区落实“双减”取得初步成效2021-12-31

- · 有道金磊:智慧教育既要减负增效,又要帮学生培养受益终生的习惯2021-12-31

- · 保障合法权益,落实主体责任是关键2021-12-31

- · 儿童说:我期待的媒介力量2021-12-31

- · 网红儿童被异化的童年2021-12-31

- · 《教育家》杂志2022新年献词 | 思考,助师者笃定前行2021-12-30

- · 提升高校思政工作质量,更需守正出奇2021-12-24

- · 广西师范大学:打造“精品课程”套餐包,提升师范生人文素养2021-12-24

- · 校内课后服务内容应具有适切性2021-12-24

- · 职业体验教育,为学生架起通向社会的桥梁2021-12-23

- · 数字阅读推动中小学优秀读物进校园2021-12-22

- · 我国教育学研究需要更多地面向国际舞台2021-12-22

- · 砥砺奋进,绘就“幸福教育”新画卷——沈阳市沈北新区学前教育发展侧记2021-12-20

- · 坚守教育初心,谱写学校发展新篇章2021-12-20

- · 做好“双减”加法,提升学生家长获得感2021-12-10

- · 论游戏课程化之道2021-12-06

- · “双减”之后议“双增” 勇立潮头谋新篇——哈尔滨校长发展共同体集中学习《教育家》120期线上圆桌论坛2021-11-26

- · 青少年的“破圈”成长2021-11-23

- · 落实“双减”政策需关注城乡差异2021-11-17

- · “双减”下,“三提”成就“幸福教育”2021-11-15

- · 汲取传统文化精华,擦亮学校特色品牌——邹城市东滩煤矿学校建构“仁爱文化”的实践与思考2021-11-11

- · 砥砺创新 担当作为——老年开放教育高质量发展的广州探索2021-11-09

- · “教育+人工智能”的“钱塘思考”2021-11-09

- · 办好教师工作坊 提升幼师整体素质2021-11-04

- · 一场由“博悟课程”引发的学习革命——北京市东城区史家小学博物馆教育纪实2021-10-29

- · 课堂+“殿堂”:给孩子们最鲜活的博物馆教育2021-10-29

- · 加快托育机构质量标准体系建设刻不容缓2021-10-29

- · 山东发展县域普通高中的探索与实践2021-10-26

- · 提升县域高中办学水平,为乡村振兴提供人才保障2021-10-25

- · 浙江县域高中高质量发展的实践之路2021-10-25

- · 振兴县域普通高中 全面促进教育公平2021-10-25

- · 新时代江西县域高中发展的目标路径与选择2021-10-25

- · 高校里的“爱情课”,指向哪里2021-10-15

- · 学位论文匿名评审,如何真正发挥学术激励作用2021-10-15

- · AI赋能,为教育带来更多可能——访越疆科技副总裁、教育事业群总经理杨俊2021-10-15

- · 智慧作业:变“题海战术”为靶向作业——大数据技术为“减负”寻找新路径2021-10-11

- · 润物好雨细无声——记我的小学老师2021-10-08

- · “千分制考核”如何激活肥城教育——对话山东省肥城市教育和体育局局长赵永军2021-10-08

- · 重大主题教育进课程教材的“中医样本”——来自全国中医药文化教育进校园工作的报告2021-10-08

- · 戏曲进校园工作的探索与实践——以中国戏曲学院扶持厦门实验中学京剧特色发展工作为例2021-10-08

- · 北京市创新中小学课外活动的思考与实践2021-10-08

- · 肖君健:当好教师专业成长的引路人2021-09-30

良师

更多»

悠悠岁月久 清晖时时映心头

高度发达的现代通讯,常让人惊喜连连。2020年7月,经在京老乡热心相助,我和当年高中班主任、语文老师,已81岁高龄的杨克潜老先生取得了联系。弹指间,48年过去了!激动之情自不待言。

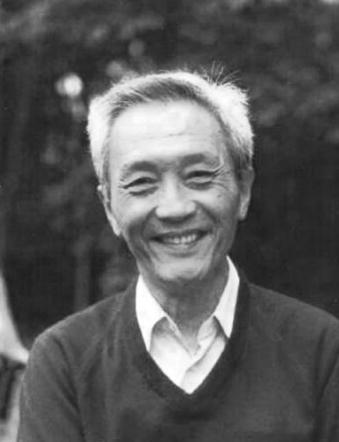

潘懋元老师的保留节目

凡是跨入厦大教育研究院的师生,都会晓得潘老师作为高等教育学科的“掌门人”,有许多让人难以忘怀的保留节目。于我而言,或许是因为更早入“潘门”的缘故,发现潘老师的故事实在太多,而我则把这些“故事”称之为保留节目。

淡泊名利、扶掖后学的真学者

不知不觉间,我的导师杨周翰先生已经离开我们30多年了,他是在我完成博士学位论文答辩后不久匆匆离世的。在先生离去的这30多年里,我经历了许多难忘的事情:先是去国外做了博士后,回国后回到母校北京大学任教,在老校长吴树青和一些资深教授的关怀和提携下,我在两年内完成了从讲师到教授职称的晋升。作为博士生导师,我先后在五所高校指导了80多位博士生,其中60多位已获得博士学位,不少人已成为国内外高校的教授或院长,还有的入选了教育部长江学者,或成为省部级教学名师。作为他们的老师,我感到由衷的自豪。

视频

更多»